電動アシスト自転車①~普及の動向~

文:自転車総合研究所 所長 村野 清文

はじめに

駐輪場や街中で電動アシスト自転車を見る事が多くなりました。このサイトをご覧の方の中にも電動アシスト自転車の購入を考えているが価格が高いからどうしようか、購入するならばどの車種にしようかと考えておられる方も多いと思います。

世界的に見ても、各国の e-bike市場の拡大予測のレポートが多く発表されています。但し、e-bike というと、日本で言う電動アシスト自転車、ペダルの動きをモーターが助けるタイプとスロットル操作によりモーターの動きだけで動くものがあり、国により異なりますので、注意が必要です。

今回は、電動アシスト自転車の普及状況を他の耐久消費財と共にデータに基づき観察したいと思います。

なお、「耐久消費財」という言葉は、いわゆる「白物家電」を連想させるため、21世紀の新技術製品を呼ぶには古めかしい印象を与えます。このため、情報通信機器ICTデバイス、次世代モビリティ New Mobility、グリーン家電等々の呼称が用いられる事もあります。ただ、統計上は「耐久消費財」durable goods なので、今回は、それを用いる事にします。

情報通信機器の普及の動向

「スマートフォン使っていますか?」と聞かれると、「何故、そんなことを聞くのですか」という人が多いと思います。総務省の「令和6年通信利用動向調査」によると、日本におけるスマートフォンの世帯普及率(スマートフォンを一台以上、保有している世帯の全世帯に占める割合。以下同様)は、90.5%です。スマートフォンは、モバイル通信の高度化、半導体の高性能化、タッチパネル技術の進化、そしてОSとアプリストアの登場といった各種の技術変革を背景に生まれました。2007年のiPhone発売を契機として、その後Android端末の普及により世界的にも急速な普及を遂げています。

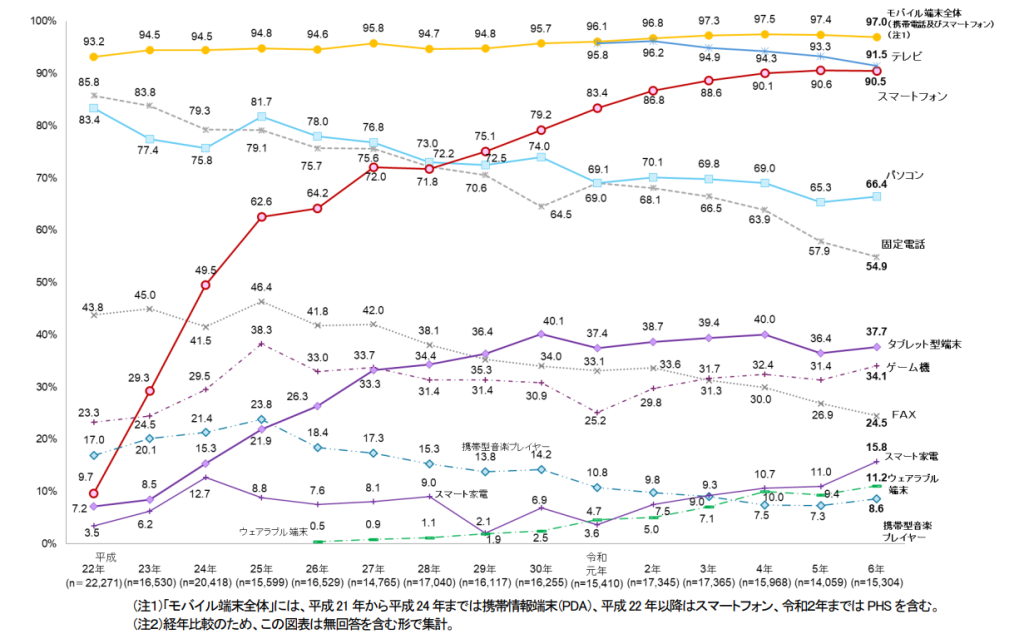

2000年代冒頭には、既に携帯電話は90%以上の普及率を有して通話やメールを中心として通信手段として広く利用されていました。しかし、その後に登場したスマートフォンはインターネット接続やアプリを通じて、単なる「携帯電話」機能にとどまらず、データ取得・発信を可能とするモバイル端末へと進化しました。スマートフォンの普及率は、2010年時点では10%弱でしたが、急速に上昇しました。その後、上昇速度は遅くなるものの上昇が続きますが、普及率が90%を超えてからは上昇幅が小さく、横ばいに近づいています(図1)。

図1 情報通信機器の保有状況の推移(2010~2024)

出典:総務省「令和6年度通信利用動向調査の結果(概要)」

耐久消費財の普及率上昇の過程

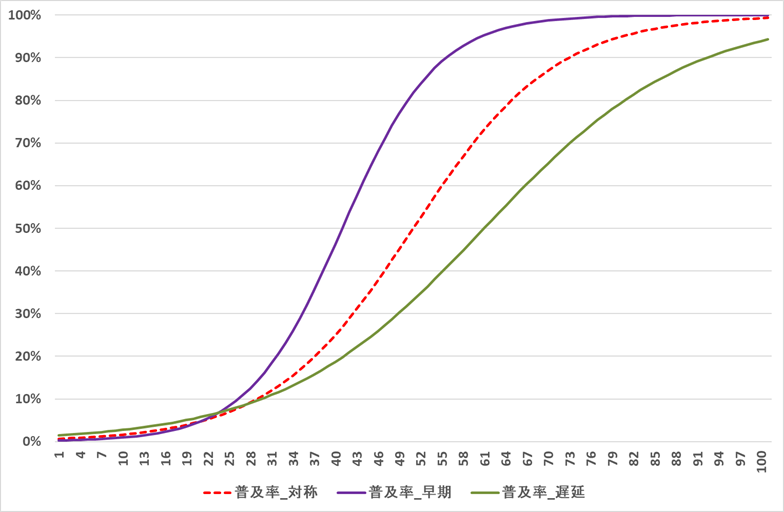

スマートフォンに限らず、耐久消費財が広く社会に普及していく過程を観察すると、多くの場合、「はじめに急速に普及し、その後、普及率の上昇速度は下がるが、普及を続け、その結果、社会に広く行きわたる」というパターンが見られます。これは、普及率の上昇が時間に対して対称ではなく「正の方向にひずむ傾向がある」と呼ばれます。

経済成長理論の枠組みだけで、耐久消費財の普及率(グラフ縦軸)の時間軸(グラフ横軸)上の推移をモデル化すると、普及率の上限を a (グラフでは100%と設定) とした場合、普及率が(a/2) になる「変局点」を中心にして左右対称のS字型の「ロジスティック曲線」(グラフの赤い点線)を描くとされます。これは、普及率の上限に到達するまでに要する時間の二分の一の時間で普及率 (a/2) の「変局点」に到達するという事です(図2)。

「正の方向にひずむ」というのは、「はじめに急速に普及し、普及率上限 a になるまでの時間の1/2よりも早い時点で『変局点』に到達する」(グラフ左側の紫の線)という意味です。

図2 各時点での普及率の比較(t=0~100)

出典:中山(1966)を参考に作成

逆に、「はじめの普及はゆっくりで、普及率上限 a になるまでの時間の1/2よりも遅れて『変局点』に到達する」(グラフ右側の緑の線)というという場合もあります。

勿論、これらのグラフは単純化した理論上のものであり、実際の耐久消費財の普及率は、消費者の多様性(所得の相違を含む)、製品改良や価格の低下、マクロの経済成長や景気変動、社会心理的要因等、多様な条件の結果として決まるものです。

各種耐久消費財の普及の長期的動向

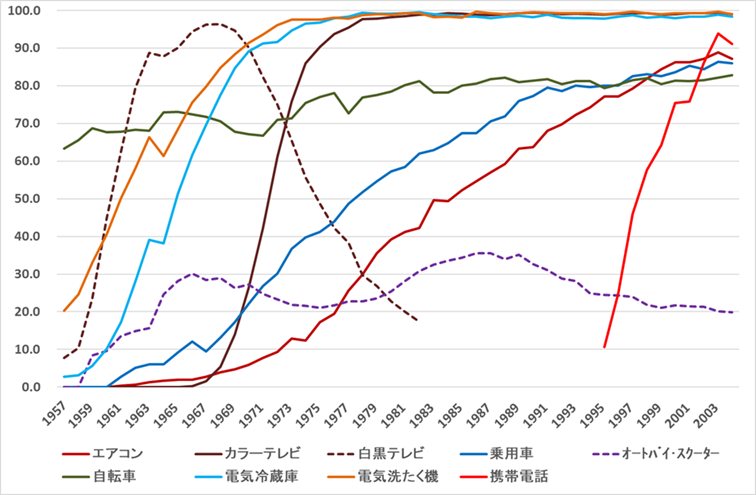

耐久消費財の普及率の推移を実際のデータで見てみます。内閣府の「消費動向調査」は毎月「消費者マインド」の調査をしていますが、年1回、3月には、実際の耐久消費財の普及動向を調査しています。1957年から2004年までの調査対象となった幾つかの耐久消費財の長期的な普及率の推移を見てみましょう。この時代に生きていた人達の経験のデータでの確認とも言えます(図3)。

図3各種耐久消費財の普及率の長期的推移

出典:「消費動向調査」及び「通信利用動向調査」結果より作成

電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビといういわゆる「新三種の神器」の急速な普及、その後のカラーテレビの急速な普及と白黒テレビからカラーテレビへの「交替」といった動きがハッキリと分かります。またルームエアコンも1960年代から普及し始めて21世紀初頭には90%近くまで普及しましたが、北海道・東北では普及率が低い事もあり、全体では90%を超えていません。

モビリティ関連では、乗用車(業務用以外の家庭用。中古を含む)も普及率の上昇を続け、2004年時点で80%を超えています。逆に、オートバイ・スクーターは、普及率の水準も低いですが、1980年代以降、普及率の減少傾向を示しています。

これに対して、自転車は、1957年時点で既に普及率が60%を越えており、その後、ゆっくりとですが普及率が上昇し、2004年には80%になりました。これは、自転車が、自動車や他の電化製品といったこの時期に市場に投入された財とは異なり、それ以前から普及していた技術を基本とし、それに対応した取得・保有費用の財であるからとも考えられます。なお、2005年(平成17年)以降の調査について耐久消費財の項目の見直しが行われた際に、自転車は、他の幾つかの耐久消費財とともに調査対象から外れました。

情報通信関連では、冒頭に触れた携帯電話(スマートフォンではないもの)が1990年代半ばから市場に投入され、かつてのテレビ(白黒及びカラー)、電気洗濯機、電気冷蔵庫と同様に急速に普及しました。

電動アシスト自転車の生産・販売面での増加

経済産業省の生産動態統計調査の2025年1月~6月のデータでは、生産台数では、軽快車34千台(9.3%)に対し電動アシスト自転車309千台(84.3%)、生産金額では、軽快車550千台(1.6%)に対し電動アシスト自転車33,557千台(96.8%)と電動アシスト自転車が大きな割合を占めています。勿論、これは生産台数・金額ですので、国内での保有・普及動向を正確に把握するためには、輸出・輸入も考慮する必要がありますが、自転車の電動アシスト化という大きな傾向を示しています。

また、自転車産業振興協会の資料(POS販売統計)で自転車の販売台数と金額を見ると、2024年後半(2024年7月~12月期)の自転車の6種車種分類(軽快車、婦人者、ジュニア車、スポーツ車、実用車、電動アシスト自転車)のうち、電動アシスト自転車は、販売台数は132千台(14%)、販売金額は16,661百万円(40%)を占めています。ちなみに、軽快車は、販売台数は396千台(42%)、販売金額は10,784百万円(29%)です。

この様な生産・販売を背景に電動アシスト自転車は、わが国でどの程度普及しているのでしょうか。

電動アシスト自転車の普及率

内閣府の全国消費実態調査(2019年に改称され現在は、全国家計構造調査)は5年毎に実施され、耐久消費財の普及率を含む家計の消費動向を調査しています。それによれば、電動アシスト自転車の普及率は、2014年で、二人以上世帯で9.2%でした。

その後、約10年が経過し、消費動向調査の今年2025年3月の調査から、電動アシスト自転車が耐久消費財の調査対象に加えられました。電動アシスト自転車は、販売金額、販売数量ともに増加傾向にあり、今後幅広い層で保有されていくことが見込まれ、販売価格帯から見ても家計の主要な耐久消費財の一つとして考えられるためです。

2025年3月時点の消費動向調査の結果では、電動アシスト自転車の世帯普及率は、二人以上世帯で15.6%、全世帯(二人以上世帯+単身世帯)で12.1%です。

以下、電動アシスト自転車の普及状況を他の耐久消費財と共にデータに基づき観察し、予想される今後の動向を考察してみます。

地域ブロック別の普及率の比較

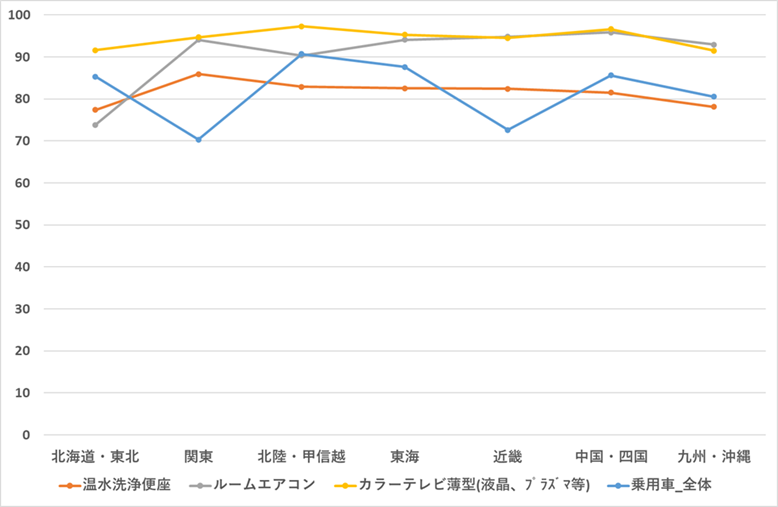

耐久消費財の普及率を地域ブロック別に比較してみます。

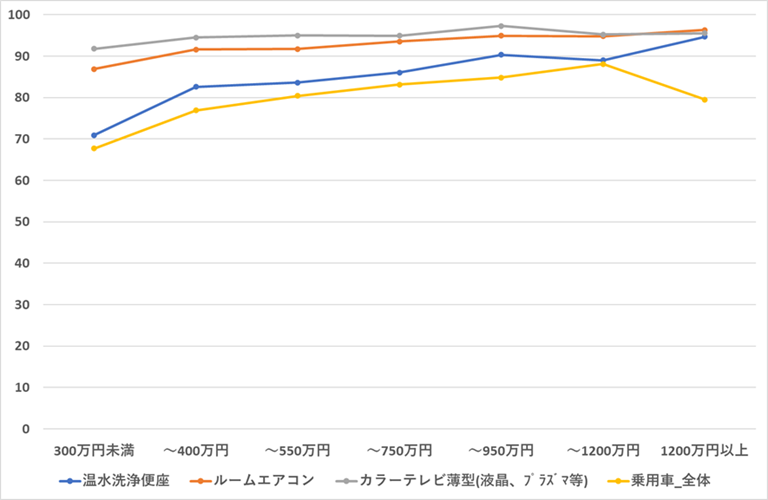

普及率が高い耐久消費財、温水洗浄便座、ルームエアコン、カラーテレビ薄型(液晶、プラズマ等)は、地域間の普及率の相違が小さい事が分かります。ルームエアコンは、北海道・東北の普及率が低い事を除けば、カラーテレビ、温水式便座と同様、地域ブロック間の普及率の差は小さいと言えます(図4)。

なお、乗用車_全体(新車と中古車。全国普及率が78.2%と他の3件より若干低いですが、モビリティ関連なので観察してみます)は、関東圏、近畿間という大都市圏(人口密度が高く、公共交通機関が発達している地域)での普及率はその他の地域ブロックでの普及率よりも低い事が確認出来ます。

図4 地域ブロック別比較:普及率の高い耐久消費財(二人以上世帯 2025/3)

出典:「消費動向調査」結果より作成

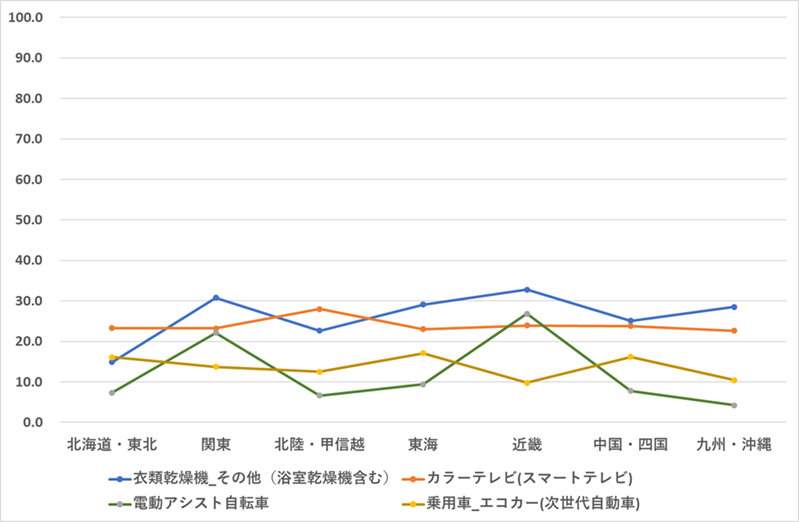

これに比べて、普及率が未だ高くない耐久消費財、衣類乾燥機、スマートテレビ、エコカー、電動アシスト自転車では、地域間の普及率の相対的な相違が普及率の高い耐久消費財と比べて大きい事が分かります(図5)。

その中でも、モビリティに関する耐久消費財、エコカーと電動アシスト自転車は地域間の普及率の相違が大きい事が分かります。特に、電動アシスト自転車は、近畿圏(26.8%)と関東圏(22.1%)での普及率がその他地域を大きく上回っている事が注目されます。

図5 地域ブロック別比較:普及率の低い耐久消費財(二人以上世帯 2025/3)

出典:「消費動向調査」結果より作成

世帯収入階層別の普及率の比較

また、新たな耐久消費財は、新たな技術に基づく製品として市場に出ますが、それを取得・保有するか否かは、各家計の予算制約下での選択(当該耐久消費財の直接的効用のみならず、社会心理的要因も含めた選択)の結果によります。従って、調査対象となる世帯の年間収入階層別の普及率を観察すると一定の傾向が確認出来ます。

普及率が高い耐久消費財は、年収階層間の普及率の相対的な相違が小さい事が分かります(図6)。

図6 年収階層別比較:普及率の高い耐久消費財(二人以上世帯 2025/3)

出典:「消費動向調査」結果より作成

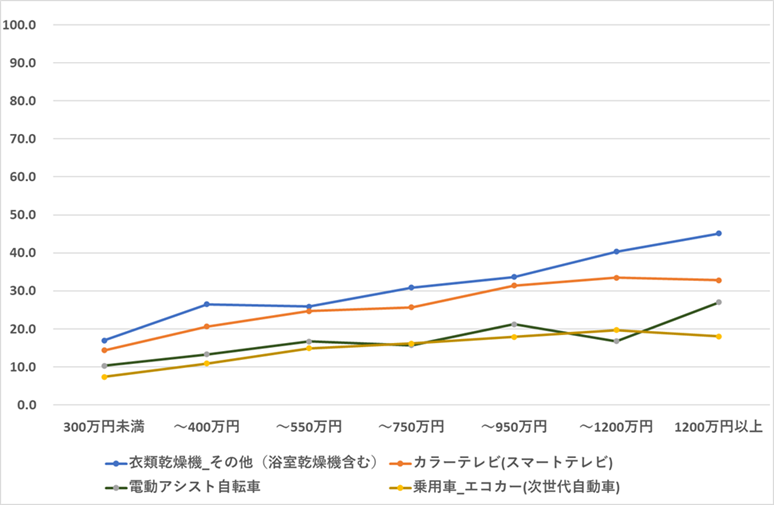

これに比して、普及率が未だ高くない耐久消費財、衣類乾燥機、スマートテレビ、エコカー、電動アシスト自転車では、年収階層間の普及率の相対的な相違が普及率の高い消費財と比べて大きい事が分かります(図7)。

図7 年収階層別比較:普及率の低い耐久消費財(二人以上世帯 2025/3)

出典:「消費動向調査」結果より作成

今回は、電動アシスト自転車を始めとする耐久消費財の普及率を世帯の属性別に観察し、その特徴を確認しました。

(注)「消費動向調査」の耐久消費財調査は毎年1回実施されていますが、国勢調査(5年毎、全数調査)、全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)(5年毎、約5万世帯)等の基幹統計に比べるとサンプル数は8千世帯と小さく、また、都道府県、世帯主年齢等に基づくウエイトづけを行っていません。このため、普及率を母集団と比較した際の若干のバイアスの可能性は否定できません。「通信利用動向調査」は、都道府県、世帯主年齢等に基づくウエイトづけを行っておりサンプル数は約4万世帯です。但し、何れの調査結果も、特に、地域ブロック別、所得階層別のウエイト付けは行っていませんので、これらの世帯属性に区分した普及率の集計結果は、厳密な検定等を行うには慎重な扱いが必要ですが、上記の様に世帯の属性別の全体的な傾向を把握する事は出来ます。

(参考)

1) 中山慶一郎,「耐久消費財の普及動向分析」, 経済論集第1号, 追手門学院大学経済学部, 1966年9月

2) 総務省「通信利用動向調査」1995~2024年

3) 内閣府「全国消費実態調査」2014年

4) 内閣府「消費動向調査」1957~2025年

5) 経済産業省「生産動態統計調査」2025年1~6月

6) 一般財団法人自転車産業振興協会「2024年POS販売統計年間総括(2024年7月~12月)」