【第19回】茨城大学 名誉教授 金 利昭先生 講演会

編集:自転車総合研究所 所長 村野 清文

2024年4月24日水曜日、当センター自転車総合研究所が「第7回 自転車総合研究会」を開催しました。その第2部として、茨城大学名誉教授の金利昭先生による「中速モビリティの動向と通行空間及び駐輪場」と題する講演会を開催しました。

講演会の概要

今回の講演会では、4つのテーマについて、お話をいただきました。

1. 「中速モビリティの動向」

2. 「多様なモビリティの共存の考え方」

3. 「豊かさを感じるモビリティ選択の要因」

4. 「『モビリティと移動・駐輪』考」

今回のコラムでは、それぞれの内容をご紹介します。

1 中速モビリティの動向

中速モビリティは2000年位から出てきました。その頃、超小型の日産のハイパーミニとかが出てきました。電動化は2010年くらいから、自動化は2020年くらいからです。いろいろなモビリティが小型化、電動化、自動化をきっかけに出てきました。

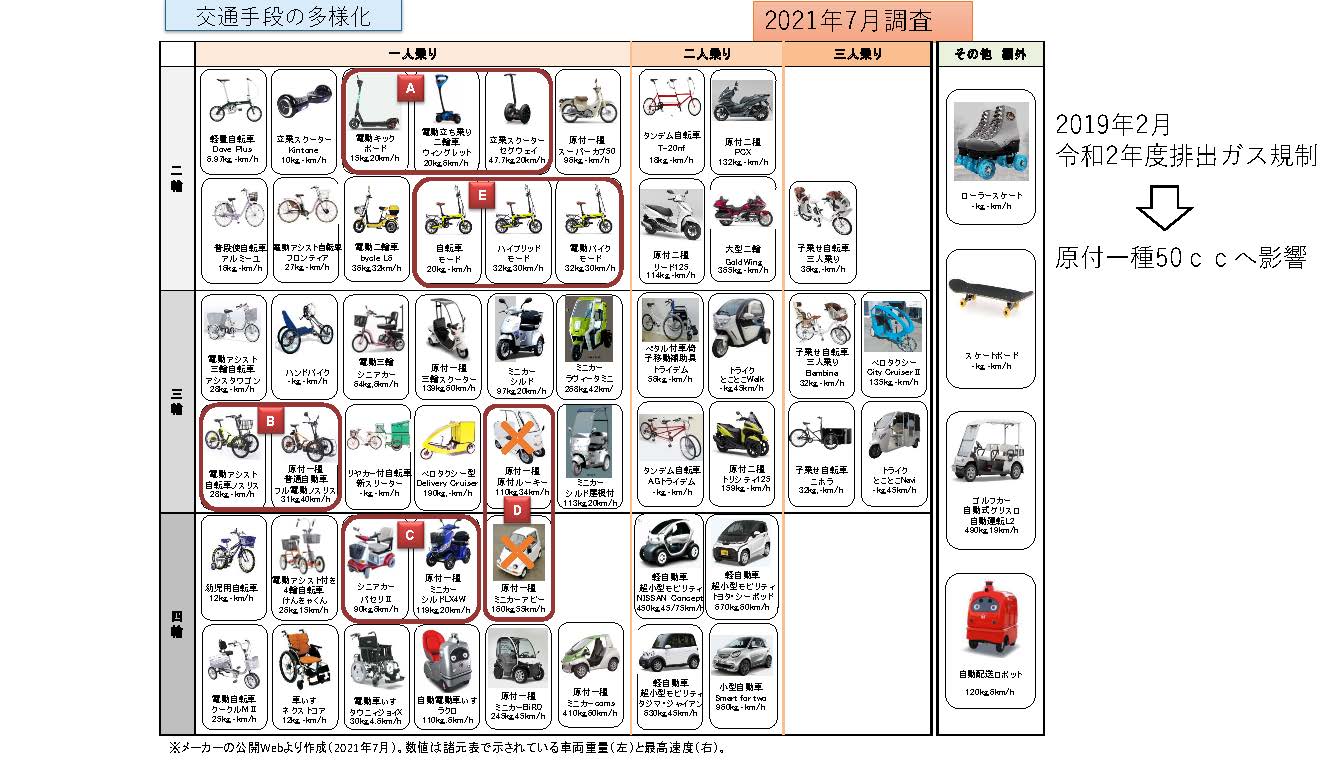

自転車近傍のマイクロモビリティ、中速モードを整理するとこの様になります。

これは2021年につくった図ですが、2000年位に最初の図を作ってから3回更新したものです。今回も、また新しく色々なマイクロモビリティが出てきたり、消えていったりしています。

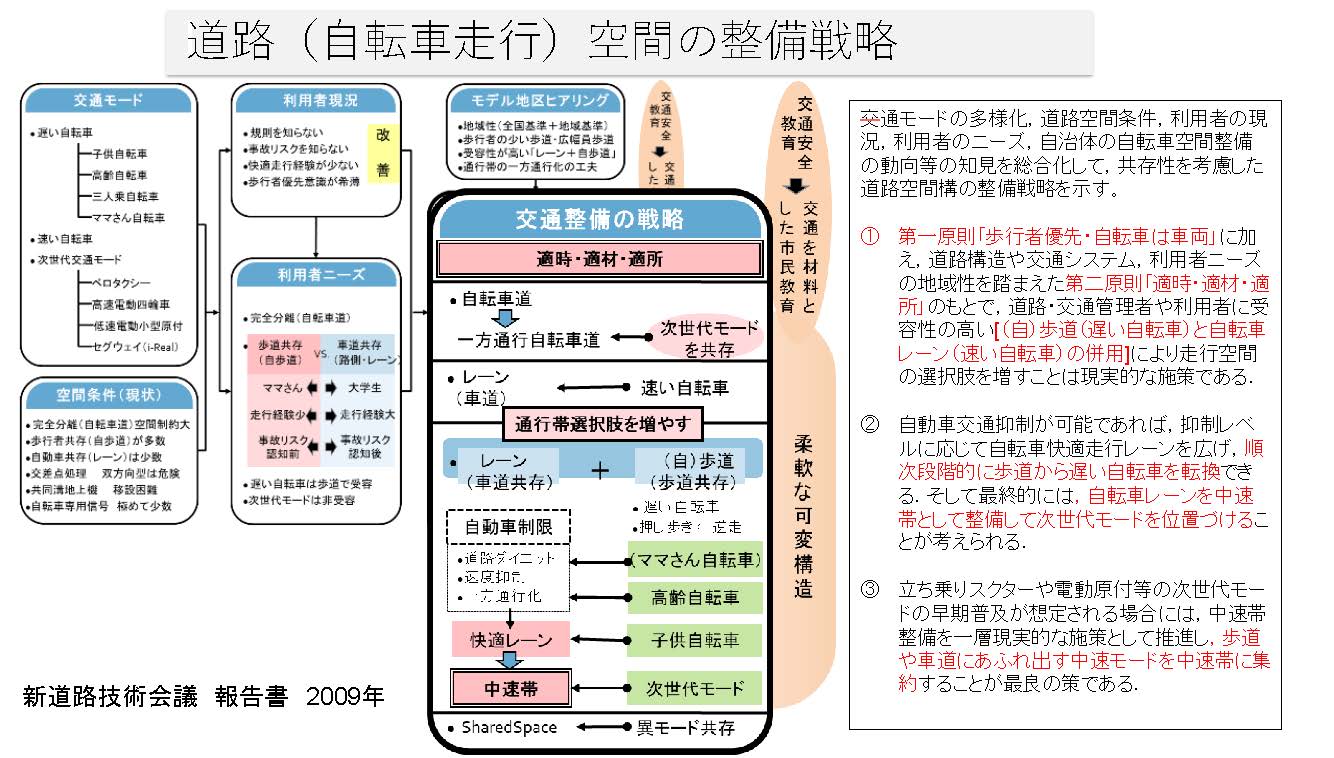

私が考えてきたのは、これらの多様なモビリティの通行帯はどこだろうかという事です。これまでは通行帯は、歩道と車道だったが、いろんなモビリティがあった時に、自転車通行帯を整備して中速帯と言い換えれば色々なモビリティを入れられるのではないかという事を考えて来ました。

ところが15年ぐらい前にコペンハーゲンに行った時に見ましたが、整備された自転車道を自転車が当然に走っており、30キロまでの原付とか15キロまでの電動四輪車は良いという事で走っているわけです。つまり自転車道、私の言うところの中速帯というのは、行ってみたらもう実現していました。

確かに、欧米では、自転車等の利用が進んでおり、インフラでも交通教育でも非常に蓄積があります。

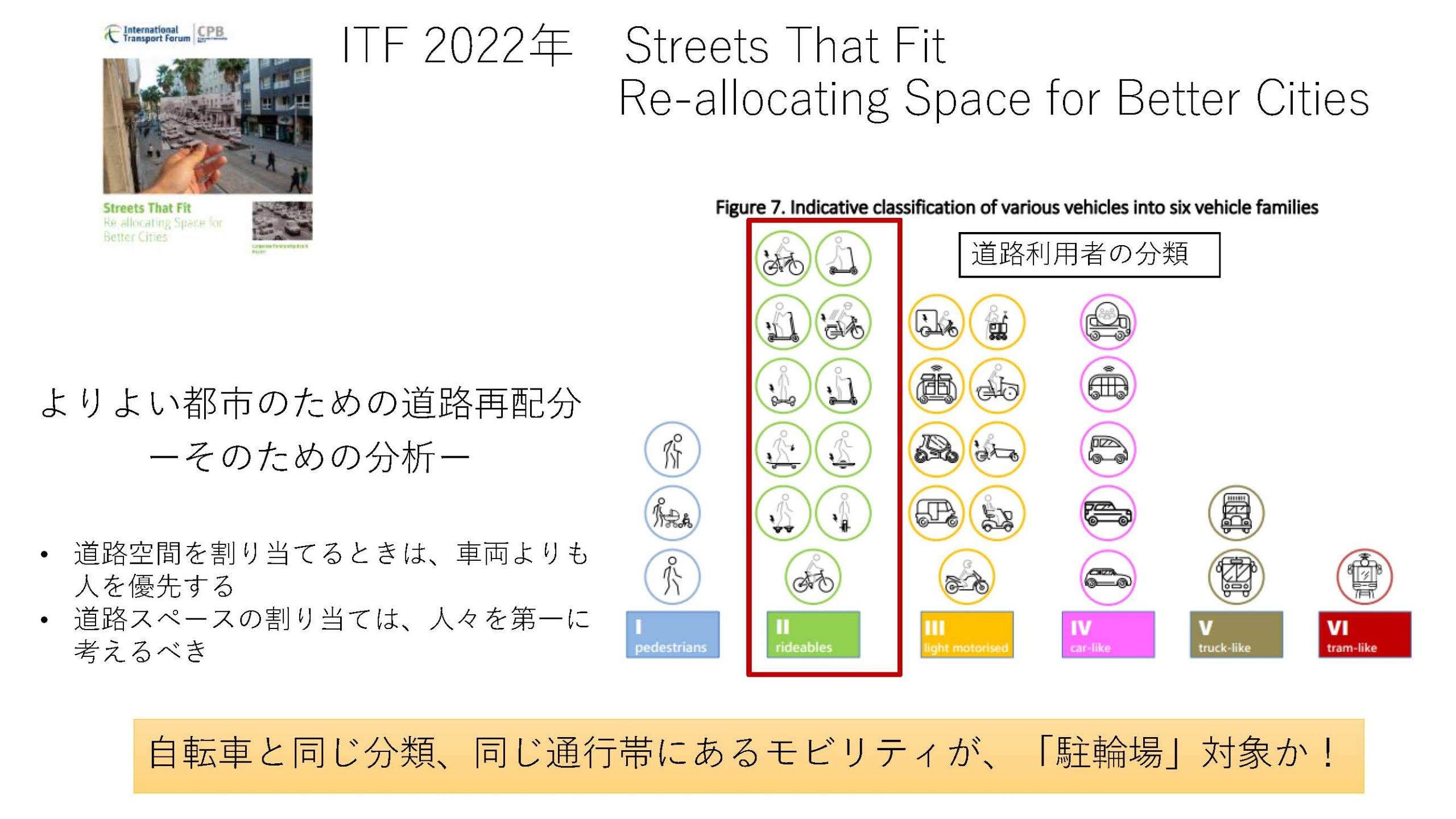

この様にマイクロモビリティと言っても多様化しており、世界各国で対応も異なります。そこで、ITF、国際交通フォーラムというOECDの傘下にある組織が2020年にマイクロモビリティとは何かという報告書を取りまとめ、マイクロモビリティの定義、分類を提案しています。

その中では、自動車を抑制するということによってマイクロモビリティの安全性は向上できるだろうとか、インフラを改善して公共交通機関のラストワンマイルに使えるだろうと報告しています。歩道では使用禁止がいい、または歩道での使用を認めるとしたら低速だと。それから専用通行帯とネットワークを構築した方がいいということ、あと車道で混在させる場合には自動車も速度30キロ以下にする、分類として自転車系の分類、あるいは原付系になるので対応した規制をかけるべきだということ等を述べています。

同じITFが2022年に発表したレポート「よりよい都市のための道路再配分」では、マイクロビリティが出てきたときに道路としてどう考えるのか、何処を走行させるのが良いかといった時に、一番左の歩行者も含めて六分類ぐらい分類すると自転車系はその第二分類に入っていると。もうちょっと大きくなると第三分類に入っていくと述べています。

中速モビリティに対する欧米の取組みを見ると、先ず、ビジョンを明確にして、それを踏まえて、政策の戦略とか施策の優先順位を明確にしていくという取り組みです。日本では、例えば、政府の道路ビジョンでも人間中心という事は書いてあるし、いろいろな政策手段を持っている事は強調していますが、優先的にどうだとはあまり書いてあるようには見えません。東京都のビジョンでも、あらゆることを挙げて書き漏らしはない様ですが、優先順位という形には書いていません。

やはり、どの様な社会にするのかという事について、価値選択、すなわち「優先順位」をつける必要があるのではないかと思います。優先ということを考えるときに、通行優先から社会理念の優先ということまで、いろいろありますが、どのレベルで何を優先するかを考えて、そのための制度設計をしなければいかないという事です。

2 多様なモビリティの共存の考え方;中速モード・中速帯検討の基本構造

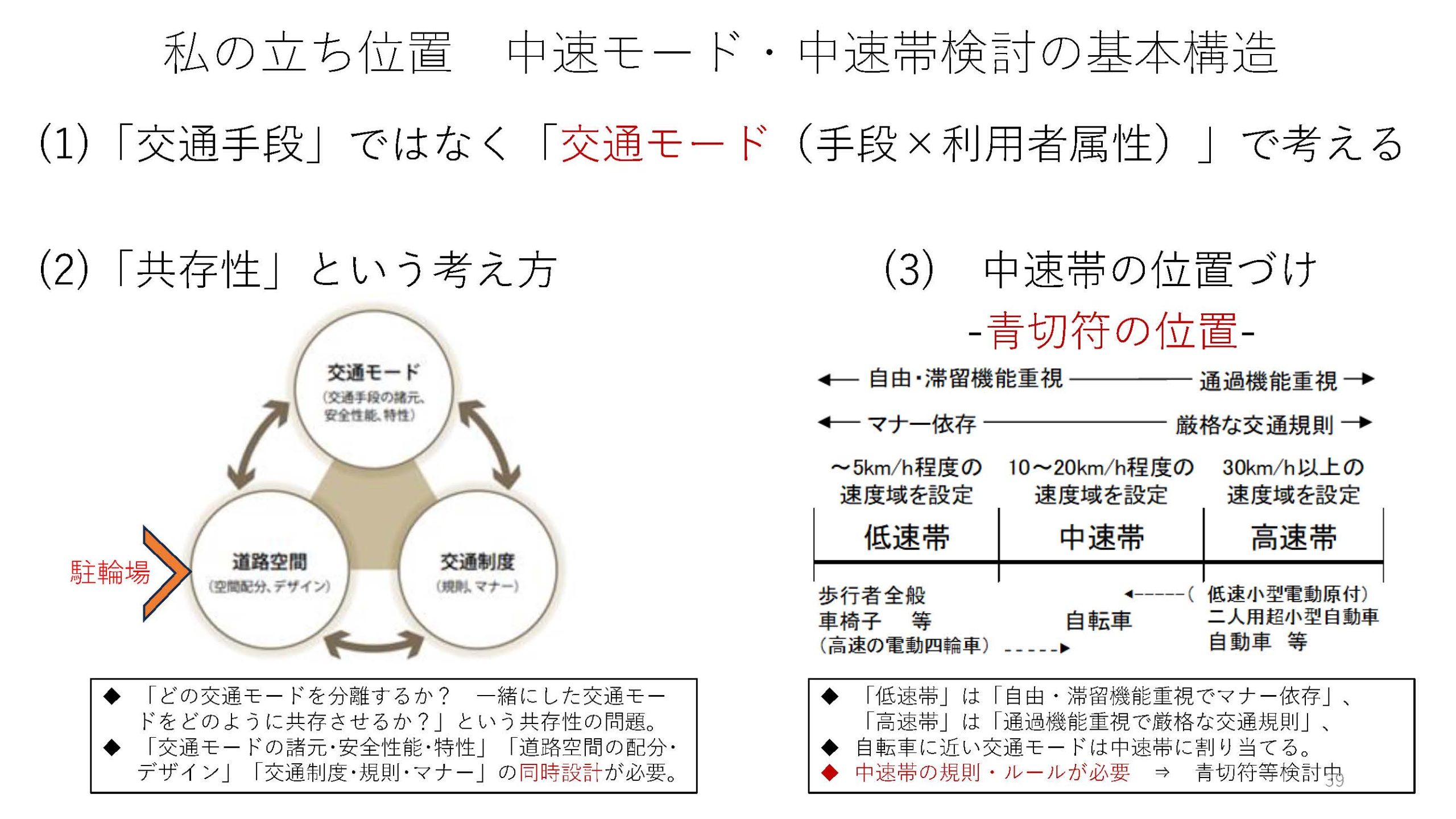

中速モード・中速帯を検討するに当たり、私の立ち位置は、二つです。

先ず、「交通手段」ではなく「交通モード」、つまり交通手段と利用者の掛け合わせで考えていく必要があるということです。

そして、「共存性」という考え方、①交通モード(諸元、特性等)、②道路空間(配分、デザイン)、③交通規制(規則、マナー)の三者を同時最適化するようにしなければいけないという事です。

これを断面に落とすと、右図ですけれども、低速帯が歩道、高速帯というのが車道、その真ん中に自転車通行帯、これが中速帯ですが、中速帯の位置づけはどうなるか。高速帯の方は厳格な交通規制の下で通過機能を重視する。他方、低速帯の方が歩道になればなるほど自由な滞留機能が重視されるようになってくるが、その時にはマナーに依存することになるだろうということです。

中速帯の規則やルールがはっきりしていなかったので、青キップの具体的内容の検討がされている、ここのところに来るのが大きいのではないかと個人的には思っています。それで、この中速帯に自転車が入るわけだけれど、それだけでなくて歩道系にありそうな中速モードとかマイクロモビリティとか車道系にあるようなマイクロマビリティとかを何処に入れたらよいのかということです。

例えばいろんなモードを速度で並べて行った時に似たもの同士、親和性の強いもの同士を例えば三分類くらいしてそれを歩道に入れるか自転車通行帯、中速帯入れるか、車道に入れるかを考えることになるわけです。

この時、速度だけでなくて重量でやるのか大きさでやるのかという事が問題になります。実際には、似たもの同士くくってもうまくいかないということがあったならば、親和性が高まるように、交通手段のスペックとか、通行体の構造とか、ルールを変えてうまくいくようにしなければいけないということになります。

つまり、今、自転車通行帯と言われるものを立派に整備し中速帯をきちっと作れば、資料中央下の様に、今は歩道を走っているママさんの自転車とか高齢者の自転車とか色々な交通がゆくゆくは中速モードと言われているものに入ることが出来るのではないか、そうして全体をうまく収めるように出来るのではないかという事です。

3 豊かさを感じるモビリティ選択の要因

これは移動というものが人間にとってどの様な意味を持つかという、「交通原論」ともいうべきテーマです。

歩き・自転車が好きか嫌いか、その理由は何か、各種交通手段が有する利点と人間にとっての価値は何か、歩き・自転車の思い出は何か、といった事について2000年前からアンケート調査を行っています。2014年には全国で約3700のサンプル、その後も、2020年に東京で行っています。

その結果を見ると、やはり、移動する事そのものに意味があり、特に、自転車による移動の意味と人々のニーズは大きく、これは他のもので代替する事は困難であると考えます。

理想の移動手段とは何かという事を考えてみましょう。アニメのドラえもんの中の「どこでもドア」をご存じでしょうか。「どこでもドア」を開くと、自分が行きたい所に行けるというものです。

アンケート調査で、もし仮に魔法の「どこでもドア」があると仮定した場合に選ぶ移動手段を聞くと、通勤では「どこでもドア」の選択率は、50%前後です。コロナ禍で在宅勤務が可能となり、事実上魔法のドアがある様な状態になったにもかかわらず、半数近い人々が通勤に関して魔法のドアではなく、移動を選択しています。この事からも、やはり移動には意味があるという事が分かります。

4.「『モビリティと移動・駐輪』考」

自転車は車体自体が不揃いなので、その集合体に秩序が感じられません。空間の占有が広いとか、大規模になると、非常に殺伐としてきます。お金をかけずに綺麗な空間を造るのは難しいと思います。

オランダやデンマークは素晴らしい自転車大国ですが、例えば、このコペンハーゲンの駐輪風景などは、これはないだろう、と言いたくなります。

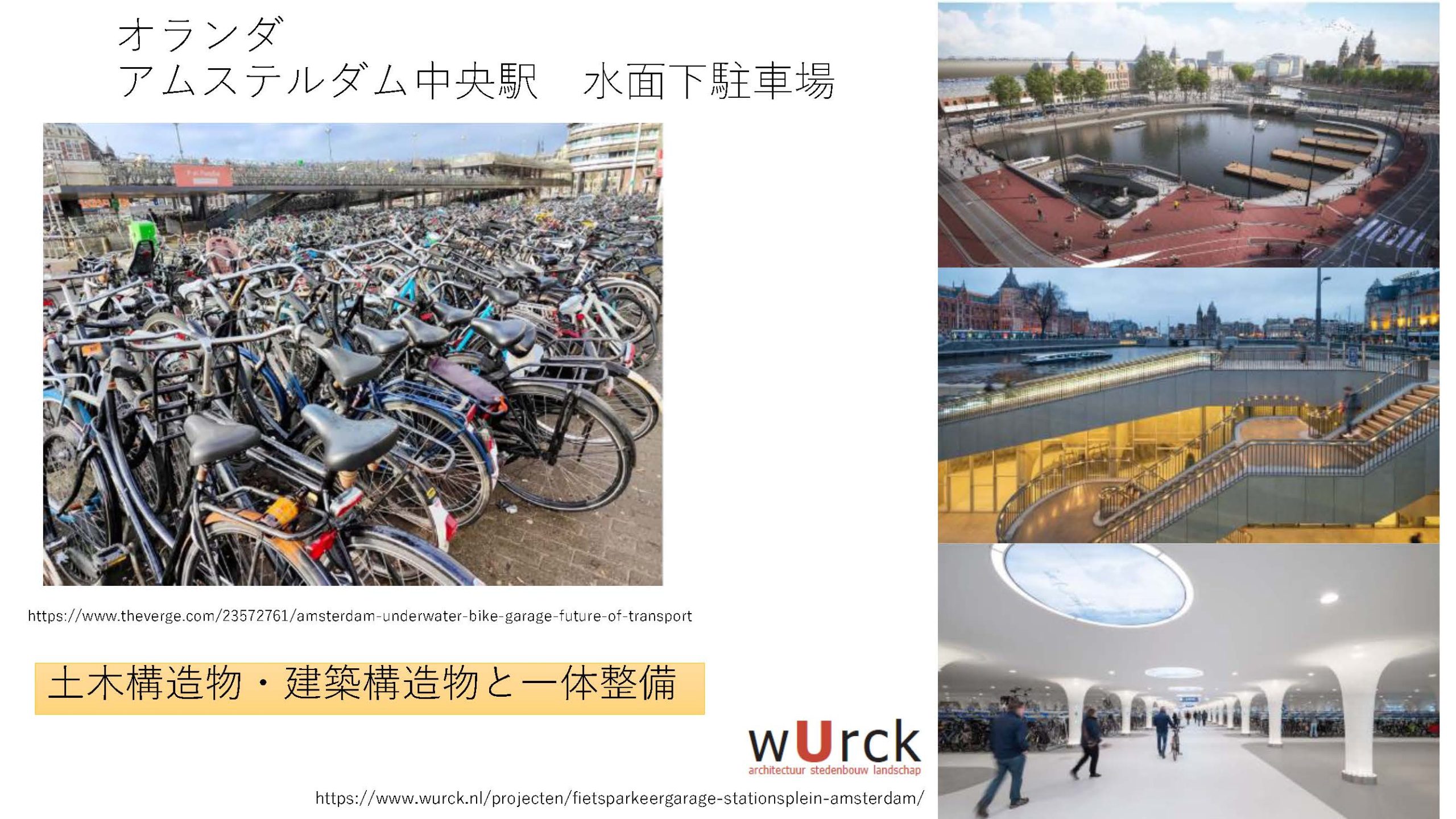

逆に、よく紹介されるオランダのアムステルダム中央駅の水面下駐輪場などは、お金をかけて土木構造物・建築構造物を一体的に駐輪場の空間を整備しました。

日本の幾つかの駐輪場の事例を景観という観点から見てみましょう。

例えば、水戸市での事例ですが、ラックが調和していて、デザインも洗練されています。

この様に土木インフラと一体的に整備する事による質的向上、例えば、利用者にとっての利便性・快適性、都市景観の一部としての位置づけを図るという事をもっと考えてもよいのではないでしょうか。

逆にもともと自転車の車両が不揃いな所に、様々なモビリティが出てきて不揃いが加速されている時に、そのまま置くと、効率的なスペース利用をしても不揃いでみっともなくなると思います。

別な、豊島区の事例ですが、お金をかけて、建築と一体整備として建物中に駐輪場を設けてしまうと、建物の内外共にきれいになります。

これまでは、駐輪場はデッドスペースとか、たまたま空いているところに造ってきたという事情は仕方がないかもしれませんが、これからは、建物の更新、インフラの更新、再開発等が行われる際に、それにうまく便乗して、ぜひ質の高いものを整備することを考えた方がいいと思います。後からでは大きいところの調整はできません。今このタイミングで土木・建築の更新があれば、それが大きければ大きいからこそ、そこに駐輪場整備をうまくはめ込む事を考えた方がいいと思います。

また、駐輪場機能を複合化し、新しい交通教育機能を付加する事にも期待しています。通学路のD側、目的地側の学校では、いろいろと交通安全教育をやってもらえますが、基点のO側、出発地側の方でも、何か出来ると思います。今の駐輪を収めるだけでなく、もう少し建物などをきちんと作って、そこで交通安全教育をするとか、そういうのができるのではないかと思っています。

駐輪場機能を持っているというのは、結構、いろんなことが出来るのではないかと思います。通行帯整備と交通安全教育が両輪で、そこに取締り・刑罰が共になって三本の柱です。自転車やマイクロモビリティの利用に際しては、交通安全の指導をしっかりやらなければいけません。

講演後には、低速帯における歩行者相互間のマナーの役割、中速帯の構造が新たなマイクロモビリティのスペックを決める可能性、自転車走行帯整備と歩行者の安全確保、交通安全教育における自転車駐車場の役割等々に関して質疑応答が行われました。

自転車を始めとする都市交通を多様な観点から考える貴重な機会となりました。