チャリチャリ株式会社 代表取締役社長 家本賢太郎 氏 講演会

編集:自転車総合研究所 所長 村野 清文

2025年7月28日月曜日、当センター自転車総合研究所では、「自転車総合研究会」を開催しました。その中で、チャリチャリ株式会社代表取締役社長・クララ株式会社代表取締役社長の家本賢太郎氏による講演会「GROUNDED IN THE COMMUNITY まちの移動の、次の習慣をつくる~シェアサイクルを通じたまちづくりへの貢献~」を行いました。

今回のコラムでは、その内容をご紹介します。

【自己紹介・起業の背景】

私は1981年生まれで、15歳のときにクララオンラインという会社を立ち上げました。当時からインターネット関連の事業に取り組んでいましたが、脳腫瘍を患い、2度の開頭手術を経験しました。長い療養生活と車椅子での暮らしを経て復帰しましたが、その経験は経営に対する考え方を大きく変えるものとなりました。単に利益を追うだけではなく、社会に意味のある事業をやりたい、生活を支える基盤になるような仕組みに関わりたいという思いが強まりました。

【中国で見たシェアサイクルの衝撃】

中国に滞在していたとき、モバイクやofoといったシェアサイクルが街に一気に広がるのを目の当たりにしました。ある日自転車がわーっと街の中に出始めるんですね。シェアサイクルが広がるスタートぐらいのタイミングでした。

数週間のうちに人の移動習慣が変わり、まちの風景も変わっていく。その変化を見て、これは単なる便利なサービスではなく、社会の仕組みそのものを変える可能性があると感じました。

中国中この頃はもう雨後の筍、もうどんどんシェアサイクルが出てきまして、しかも1個のブランドでも自転車を作る色々な工場から出してきますので、同じ色でも全然車種が違う。自転車ひっくり返してどんな部品を使っているのだろうかと見て、200個ぐらい自分で見に参りました。

自分よりも若くて、世界もよく見えてるみたいな人たちが出てきて、しかもその人たちが街の移動を変えてるんだということに、ものすごい興奮をしました。

ふと見てみたら、世界中ではシェアサイクルの話なんてもっとそれより前からたくさんある。ヨーロッパもたくさんある。アメリカにもあると。で、面白くなって、他の仕事をほっぽり出して、世界中のシェアサイクルをとにかく乗り回ろうとしました。

日本でも2017年に自転車活用推進法が施行され、理念法とはいえ、自転車と名の付く法律が出来て、これはすごいと、もうウキウキしました。

【日本の自転車業界の課題】

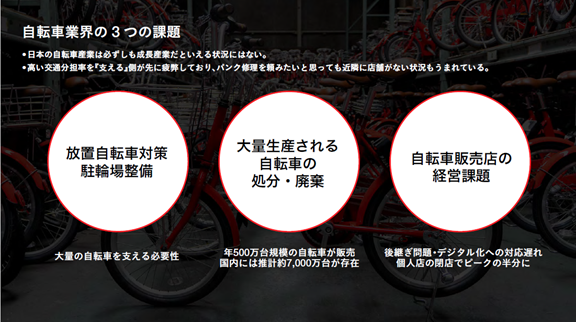

他方で、日本の自転車業界には課題があります。

新しい街に行ったら必ず自転車屋さんを検索して、1日3件くらい飛び込みで話を聞くと、自転車屋さんの事業構造が見えてきて、デジタル化遅れてるぞとか、色々と思うわけですね。で、これはこう、何かできることあるかもしれないと。

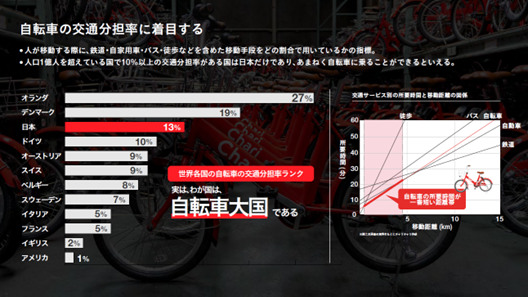

日本の自転車の交通分担率はオランダ、デンマークに次ぐ自転車大国です。それなのに、自転車屋さんが日本で減っている、これでよいのだろうかという問題意識をもちました。

自転車業界の3つの課題、特に自転車販売店さんの経営課題というものをすごく感じました。また、自動車と異なり、自転車は、中古のリユースが発達をしていません。

こういうところから自転車について何か出来る事があるかもしれないと思う様になりました。

【チャリチャリの誕生と初期の苦労】

ちょうど2017年の秋にメルカリという会社の経営陣からシェアサイクルをやろうと思うが家本君は自転車が好きそうだから一緒にやらないかと声をかけて頂きました。私は二つ返事でやりましょうと言いました。

2018年2月に福岡でサービスを開始しましたが、最初は利用がなかなか伸びず赤字が続きました。通常であれば撤退を考える状況でしたが、街で使われている実感があったので、やめるのではなく続けることに意味があると考えました。使い続けてもらうことで、改善すべき点が見えてくるからです。

街の人との関係も大きな支えでした。ある八百屋さんから「店の前をポートとして使っていい」と声をかけてもらいましたし、タクシー会社が自社の敷地を提供してくれることもありました。地域に役立っているからこそ広がる、そう実感できる瞬間でした。資本の面でも、地場企業や団体に小口で出資いただき、地域とともに歩む体制を整えました。

【全て社内行う「垂直統合」】

垂直統合で行くのか、水平分業で行くのかを悩みました。結論として、どんどん改善をしなきゃいけないことが多い。シェアサイクルの世界では、私どもなんて世界中から見たら後ろ3%ぐらいの最後発ぐらいの事業者ですので、何かめちゃくちゃ目新しいものが出てくるというよりは、どうやって改善スピードを上げていくかということが大事で、そのためには垂直統合しかないと。

改善のスピードが非常に重要になりますので、自転車の設計からスマートロック、アプリまでをすべて自社開発にしました。外部に委託すると改修に時間がかかり、原価の感覚も見えにくくなります。利用頻度の高い道具を安定して提供するには、内製化して日々、改良していくのが最も合理的です。

とにかく全部、どこの部分のコストについても分かってるという状況をつくると。もちろん、そうするといろんな課題も出てくるので、改善もどんどんやると。これを日々楽しみながらやっております。

【民設民営モデルと自治体との協力】

私たちは、公設民営モデルではなくて民設民営のモデルのみでやっています。ただ、基礎自治体の方たちとの連携で、方向性があらぬ方向には行っていけないので、例えば共同事業の形をとっていただいたりとか、協定結んだりとかしながら同じ方向を見据えます。もう一つはやはり担当部長さんのこう、熱がどれぐらいあるかっていうのは極めて大事だなというふうに思っています。単に計画があるからシェアサイクルやりたいんだ、手段としてシェアサイクルだというんじゃなくて、この街だよね、こういう課題があるんだよという話から始まって、それだったらシェアサイクルにこういう意味がありますよって話をする。その上で、やるんだったら、民間予算でやりますと、いうふうにやっていきます。

今まで福岡も熊本も一円も頂かずにやってきましたが、福岡が黒字になるまで、6年ぐらい、会社全体で行くと7年ぐらいかかりました。途中で、コロナもありましたし、本当に何度も倒れそうな、売上1位に対して赤字10ぐらいの比率でしたので、最初は、もうとんでもないギャンブルみたいに思われてたのですが、僕は絶対こういうモデルであればうまくいくんだと思いながらやってまいりました。

資料の数字が更新しておらずすいませんが、今年で、福岡が5,700台、熊本が2,000台ぐらいの規模です。熊本は実はまだ始めて3年位ですが、びっくりする成長です。人口70万政令市の中で交通渋滞ワーストワン、街の中の交通課題もたくさんあります。最初始めようと思った時には熊本の人からシェアサイクル、話題だけど、少し使ったらすぐまたみんな飽きるかもよって言われていたんです。

最初110台で始めて、ポートも40カ所ぐらいで始めて、で、自転車を、300台ぐらい2年になった2年でできるかなってみんなにこう言われて、じゃあそういう計画で書きますみたいな風に言ってたんですけど、2年で1,100台ぐらいまで増えて、全部自己投資ですんで、ニーズがあったらもうどんどん後ろから自転車作って増やすと。結果的には、もう当初の計画をわーっとこう上回って使っていただけるようになって、3年で単独で採算取れるようになりました。今すでに550カ所ぐらいのポートができています。

【地域資本の参加】

資本の話ですが、シェアサイクルは儲からないと言われて、3分の2は自分の会社で出しましたが、残りは地域の人たちに出してほしいという事です。スタートアップがベンチャーキャピタルから投資を受けてやるというモデルではなく、地域の人たちに一緒の未来の街づくり関わってくださいとお願いするという事で、テレビ局とかガス会社とか電力会社とか、こういう人たちにひたすらその資本を1%、2%ずつぐらい持っていただいてやるというモデルでやってまいりました。150年前に九州で、そして日本各地で鉄道が敷かれた時も地域の民間、庄屋の方たちがここに鉄道を敷こうと活動されていた訳なんです。

ポートの場所を借りるのも福岡市は全体のうち800数十箇所のうち公有地で借りてるのは、7%ぐらい。93%は民間から場所をお借りしています。一番高いところは、坪月5万円とかのボートとかもあって、普通に考えると採算取れないですが、高頻度に回転するので、それでも採算取れているんですね。福岡の真ん中でも、熊本でもその様な感じです。

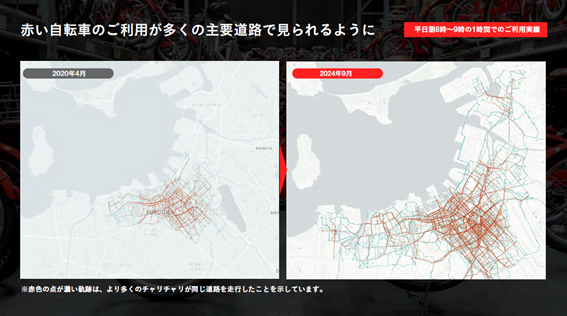

赤い線は、朝1時間で同じ道路に、10回か20回走っているという図ですが、福岡市内でいけば、もうほぼ走ってない道路はなくなりましたという位になりました。

【車体の耐久性】

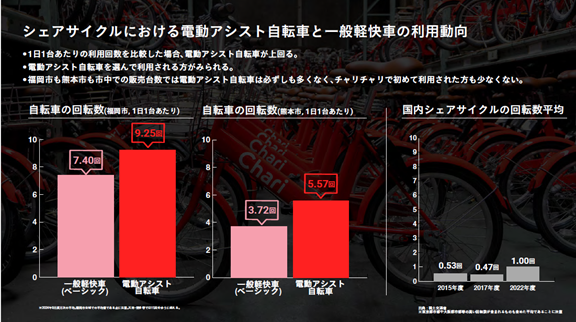

シェアサイクルは自転車一台あたりの利用回数が非常に多いのが特徴です。色々な利用回数がありますが、都心部では1日20回から30回動くこともあり、平均で見ると電動の自転車が1日あたり大体10回ぐらい回転します。こうなると普通の自転車の設計では到底もちません。

普通のママチャリの人生、仮に5,000kmだとすると、我々の場合、普通の自転車で、5年で4万kmとか4万5,000kmとかです。そこで、フレームの剛性や部品の交換性を考え、長期利用に耐えるように設計しています。1台で5年以上、走行距離にして4万キロを超える自転車もあります。消耗部品はすぐ交換できるようにし、壊れてもすぐ戻せる体制を整えています。シェアサイクルは回転数が命ですから、部品更新を前提にした設計で稼働率を維持するのです。

【電動アシスト自転車の利用】

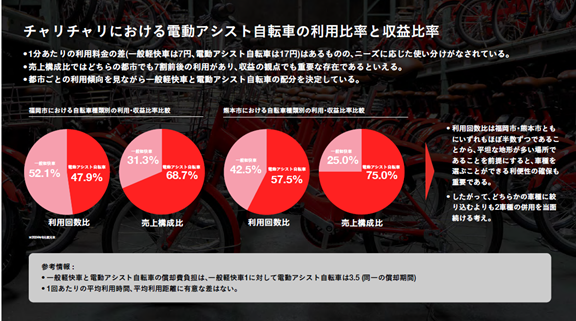

福岡で電動アシストを始めると言った時には、みんなに反対されました。社内からだけでなく市役所の人からも、家本君わかってない、福岡の人は誰も電動アシストには乗らない、それ程売れていないよと言われました。

乗ったら変わりますよと言って入れてみました。すると、すごい好評で、今は、福岡では利用の7割が、熊本では7割5分位が、電動アシスト自転車になっています。

【将来展望と街づくり】

私は、シェアサイクル事業者として大きくなること自体を目標にしてはいません。目指すのは街の課題を解決することです。シェアサイクルはその手段のひとつにすぎません。公共交通や自動車、歩行者と共存する中で、街の基盤としてどのように機能できるかを常に考えています。

もし将来、別の手段がより効果的であれば、そこに取り組む用意もあります。大事なのは規模ではなく、街の生活の質を高めることです。

最後に申し上げたいのは、まちづくりに関わるところのプロフェッショナル集団でありたいなという事です。例えば今回のような信託で地域の資金調達をするというモデルを、たまたま自転車ですけど、我々も初めて日本でお見せしました。こういうのも含めて、色々な、ファイナンスもそうですし、テクニカルにプロの領域というものをどんどん作っていきたいぞという思いを持って、これからも頑張っていきたいと思います。

講演後、シェアサイクルと駅前駐輪場との関係、ヘルメット必要性と普及に向けた課題、車体の耐久性評価、自転車レーン整備による自転車行動の変化等について質疑が行われました。